Sabtu, 22 November 2008

Biodiesel

Biodiesel yang dikenal merupakan bahan terbarukan, tidak beracun, bahkan dapat dibanding dengan garam dapur, dan tidak iritasi pada kulit jika dibanding dengan sabun. Jika tertumpah biodiesel akan dapat dikonsumsi oleh mikroba, hingga 98% dalam waktu 3 minggu. Biodiesel mempunyai efek maksimum untuk daerah perairan, laut, sumber air, hutan, penangkapan ikan, dan terutama yang sensitive terhadap adanya tumpahan minyak. Pusat kota yang penuh dengan aktifitas manusia, ruangan yang tertutup seperti pergudangan, pabrik, pengolah makanan, gedung bertingkat, pertambangan bawah tanah akan memperoleh manfaat yang sangat besar dengan adanya biodiesel. Daerah perairan yang sensitive terhadap pencemaran seperti pelabuhan, kanal, danau, daerah parawisata, hutan ‘mutlak harus’ mempergunakan biodiesel disbanding solar.

Biodiesel secara nyata dapat mengurangi pencemaran, mengurangi hidrokarbon yang tidak terbakar, karbon monoksida, sulfat, polisiklikaromatik hidrokarbon, dan hujan asam. Kandungan belerang yang sangat rendah akan memungkinkan penggunaan katalis pada system gas buang. Jika dipergunakan bersama minyak solar, biodiesel dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan belerang dalam minyak diesel. Biasanya belerang dibutuhkan lebi 500 ppm (per 1 juta bagian) atau 0,05% dalam minyak solar untuk menambah pelumasan. Pencampuran biodiesel dengan solar dapat mengurangi kadar belerang hingga 15 ppm atau 0,0015%. Pencampuran yang dilakukan dengan 1% biodiesel akan memperoleh 65% pelumasan. Untuk maksud pengurangan kadar belerang ini cukup hanya dengan menambahkan biodiesel kedalam solar sebanyak 0,4-0,5%. Perbandingan penggunaan bahan bakar lain:

Penggunaan methanol murni sebagai bahan bakar, mempunyai kesulitan dalam penyimpanan, pengisian bahan bakar, dan modifikasi mesin bis. Gas alam atau CNG mempunyai kesulitan juga dalam penyimpanan karena berbentuk gas yang mudah terbakar, dan bisa meledak sehingga lebih memerlukan tenaga terdidik dalam menanganinya. Sedang biodiesel mempunyai kelebihan kurang mudah menyala dibanding solar, lebih mudah dalam penyimpananya, dan dapat dicampur dengan solar. Penggunaan minyak goreng langsung mempunyai kelebihan lebih murah namun mempunyai kekurangan kekentalan, dan mengganggu ketersediaan untuk konsumsi masyarakat.

Penggunaan biodiesel yang maksimal hanya dapat diperoleh jika mepergunakan 100% biodiesel tanpa mencampur dengan minyak solar

Bagaimana orang mempergunakan biodiesel?.

Biodiesel yang diperoleh dari hasil esterifikasi dengan methanol yang dapat dipergunakan dalam keadaan murni atau campuran dengan solar. Biodiesel dapat dipergunakan 100% atau dikenal dengan B100. Namun harus diperhatikan bahwa biodiesel merupakan ester yang dapat melunakan polimer karet, sehingga bahan tersebut harus diganti dengan jenis yang tahan terhadap ester. Untuk itu sebagai alternative lain adalah mencampur biodiesel sebanyak 20% dalam minyak solar yang selanjutnya dikenal dengan B20. Campuran ini dapat dipergunakan langsung tanpa memerlukan penggantian peralatan dari jenis karet. Sebagaimana diketahui pada otomotif banyak mempergunakan bahan karet sebagai pipa saluran bahan baker, ‘seal, packing’ atau penyekat kebocoran. Penggunaan B100 atau lebih besar dari 20% bio diesel akan memerlukan bahan polimer yang tahan solar dan ester.

Membuat biodiesel

Pada skala kecil dapat dilakukan dengan bahan minyak goreng 1 liter yang baru atau bekas. Methanol sebanyak 200 ml atau 0.2 liter. Soda api atau NaOH 3,5 gram untuk minyak goreng bersih, jika minyak bekas diperlukan 4,5 gram atau mungkin lebih. Kelebihan ini diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas atau FFA yang banyak pada minyak goreng bekas. Dapat pula mempergunakan KOH namun mempunyai harga lebih mahal dan diperlukan 1,4 kali lebih banyak dari soda. Proses pembuatan; Soda api dilarutkan dalam Methanol dan kemudian dimasukan kedalam minyak dipanaskan sekitar 55 oC, diaduk dengan cepat selama 15-20 menit kemudian dibiarkan dalam keadaan dingin semalam. Maka akan diperoleh biodiesel pada bagian atas dengan warna jernih kekuningan dan sedikit bagian bawah campuran antara sabun dari FFA, sisa methanol yang tidak bereaksi dan glyserin sekitar 79 ml. Biodiesel yang merupakan cairan kekuningan pada bagian atas dipisahkan dengan mudah dengan menuang dan menyingkirkan bagian bawah dari cairan. Untuk skala besar produk bagian bawah dapat dimurnikan untuk memperoleh gliserin yang berharga mahal, juga sabun dan sisa methanol yang tidak bereaksi. Mengapa minyak bekas mengandung asam lemak bebas?.

Ketika minyak digunakan untuk menggoreng terjadi peristiwa oksidasi, hidrolisis yang memecah molekul minyak menjadi asam. Proses ini bertambah besar dengan pemanasan yang tinggi dan waktu yang lama selama penggorengan makanan. Adanya asam lemak bebas dalam minyak goreng tidak bagus pada kesehatan. FFA dapat pula menjadi ester jika bereaksi dengan methanol, sedang jika bereaksi dengan soda akan mebentuk sabun. Produk biodiesel harus dimurnikan dari produk samping, gliserin, sabun sisa methanol dan soda. Sisa soda yang ada pada biodiesel dapat henghidrolisa dan memecah biodiesel menjadi FFA yang kemudian terlarut dalam biodiesel itu sendiri. Kandungan FFA dalam biodiesel tidak bagus karena dapat menyumbat filter atau saringan dengan endapan dan menjadi korosi pada logam mesin diesel.

Perhitungan biaya untuk bis kota di Amerika Serikat (1 USD= Rp 10.000).

Perbandingan harga dihitung meliputi: infra struktur, modifikasi pada bis, sistem pengisian bahan bakar, perawatan, dan umur bis 30 tahun. Bahan bakar solar untuk mesin diesel akan memerlukan biaya per-mil (1,6 km) Rp. 2470, gas methan atau CNG bervariasi mulai Rp. 3750-4200, biodiesel murni Rp. 4750, sedang campuran biodiesel dan solar akan bervariasi dari Rp. 2790-4750, methanol murni Rp. 7360. Walaupun harga biodiesel murni atau campuran lebih mahal dibanding solar namun dapat berkompetisi dengan gas methan dan methanol. Kelebihan lain dari campuran solar-biodiesel dibanding minyak solar murni adalah dapat dipergunakanya minyak solar dengan kadar belerang rendah.

Kegunaan lain dari biodiesel

Bio diesel dapat dipergunakan keperluan lain seperti; pelindung kayu termasuk interior rumah yang terbuat dari kayu. Sebagai pelumas dan pelindung korosi pada peralatan rumah tangga, pertanian yang terbuat dari logam. Biodiesel dapat pula dicampur dengan bensin untuk mesin 2 langkah sebagai bahan bakar dan pelumasan. Biodiesel tidak dapat menggantikan minyak tanah untuk keperluan kompor dan lampu minyak karena sifat tidak bisa merambat keatas. Untuk keperluan lampu petromax dengan terang yang sama, biodiesel dapat dipergunakan hingga 8 jam dan kurang memerlukan pemompaan. Biodiesel juga dipergunakan untuk membersihkan noda ‘crayon’ pada baju dengan lebih baik dibanding deterjen.

Jumat, 21 November 2008

Pembangkit Listrik Tenaga Angin

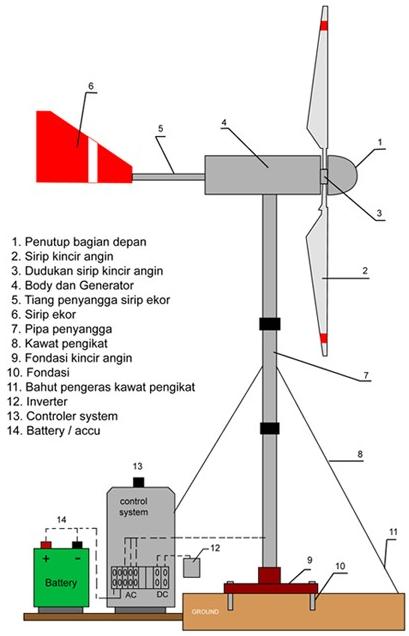

Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam, Pembangkit Listrik Tenaga Angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya cukup sederhana, energi angin yang memutar turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator dibagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan kedalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Secara sederhana sketsa kincir angin adalah sebagai berikut :

sumber : http://www.kincirangin.info/plta-gbr.php

Indonesia, negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791,42 Km merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pembanglit listrik tenaga angin, namun sayang potensi ini nampaknya belum dilirik oleh pemerintah. Sungguh ironis, disaat Indonesia menjadi tuan rumah konfrensi dunia mengenai pemanasan global di Nusa Dua, Bali pada akhir tahun 2007, pemerintah justru akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang merupakan penyebab nomor 1 pemanasan global.

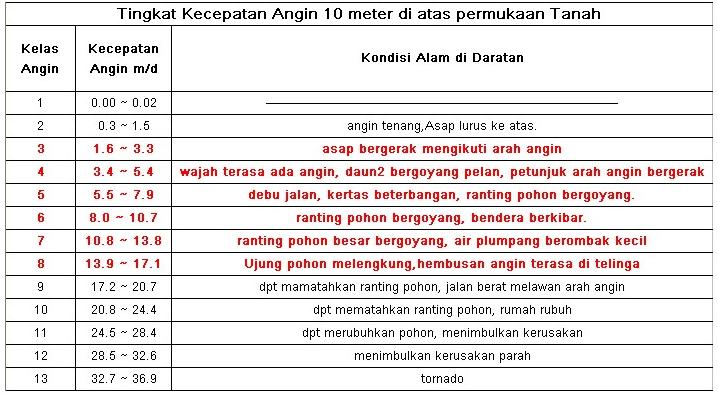

Syarat - syarat dan kondisi angin yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik dapat dilihat pada tabel berikut.

klik disini untuk gambar lebih besar, langsung dari sumbernya.

Angin kelas 3 adalah batas minimum dan angin kelas 8 adalah batas maksimum energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.

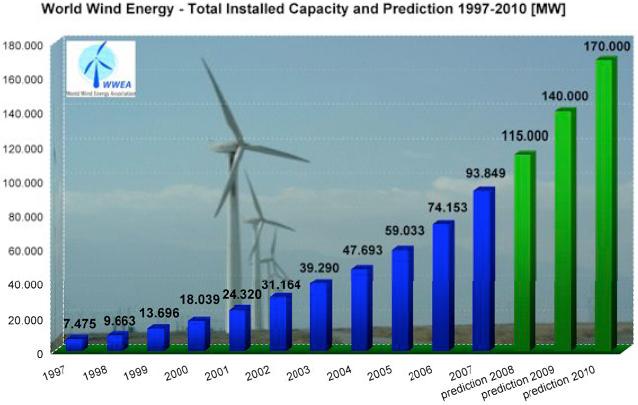

Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbarukan yang paling berkembang saat ini. Berdasarkan data dari WWEA (World Wind Energy Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93.85 GigaWatts, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Amerika, Spanyol dan China merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin. Diharapkan pada tahun 2010 total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin secara glogal mencapai 170 GigaWatt.

Di tengah potensi angin melimpah di kawasan pesisir Indonesia, total kapasitas terpasang dalam sistem konversi energi angin saat ini kurang dari 800 kilowatt. Di seluruh Indonesia, lima unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kilowatt (kW) sudah dibangun. Tahun 2007, tujuh unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di empat lokasi, masing-masing di Pulau Selayar tiga unit, Sulawesi Utara dua unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, masing-masing satu unit. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) ditargetkan mencapai 250 megawatt (MW) pada tahun 2025.

Turbin angin

Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para petani dalam melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dll. Turbin angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya dan lebih dikenal dengan Windmill.

Kini turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat, dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu angin. Walaupun sampai saat ini pembangunan turbin angin masih belum dapat menyaingi pembangkit listrik konvensonal(Co: PLTD,PLTU,dll), turbin angin masih lebih dikembangkan oleh para ilmuwan karena dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan dengan masalah kekurangan sumber daya alam tak terbaharui(Co : batubara, minyak bumi) sebagai bahan dasar untuk membangkitkan listrik.

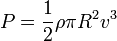

Perhitungan daya yang dapat dihasilkan oleh sebuah turbin angin dengan diameter kipas r adalah :

dimana ρ adalah kerapatan angin pada waktu tertentu dan v adalah kecepatan angin pada waktu tertentu.

dimana ρ adalah kerapatan angin pada waktu tertentu dan v adalah kecepatan angin pada waktu tertentu.

umumnya daya efektif yang dapat dipanen oleh sebuah turbin angin hanya sebesar 20%-30%. Jadi rumus diatas dapat dikalikan dengan 0,2 atau 0,3 untuk mendapatkan hasil yang cukup eksak.

Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir, lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator, yang akhirnya akan menghasilkan listrik.

Sebenarnya prosesnya tidak semudah itu, karena terdapat berbagai macam sub-sistem yang dapat meningkatkan safety dan efisiensi dari turbin angin, yaitu :

1. Gearbox

Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Biasanya Gearbox yang digunakan sekitar 1:60.

2. Brake System

Digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. Kehadiran angin diluar diguaan akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini dapat merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya : overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus, karena tidak dapat menahan arus yang cukup besar.

3. Generator

Ini adalah salah satu komponen terpenting dalam pembuatan sistem turbin angin. Generator ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya dapat dipelajari dengan menggunakan teori medan elektromagnetik. Singkatnya, (mengacu pada salah satu cara kerja generator) poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu disekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya karena terjadi perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC(alternating current) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal.

4. Penyimpan energi

Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin (tidak sepanjang hari angin akan selalu tersedia) maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai back-up energi listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat atau ketika kecepatan angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan sebagian energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. Penyimpanan energi ini diakomodasi dengan menggunakan alat penyimpan energi. Contoh sederhana yang dapat dijadikan referensi sebagai alat penyimpan energi listrik adalah aki mobil. Aki mobil memiliki kapasitas penyimpanan energi yang cukup besar. Aki 12 volt, 65 Ah dapat dipakai untuk mencatu rumah tangga (kurang lebih) selama 0.5 jam pada daya 780 watt.

Kendala dalam menggunakan alat ini adalah alat ini memerlukan catu daya DC(Direct Current) untuk meng-charge/mengisi energi, sedangkan dari generator dihasilkan catu daya AC(Alternating Current). Oleh karena itu diperlukan rectifier-inverter untuk mengakomodasi keperluan ini. Rectifier-inverter akan dijelaskan berikut.

5. Rectifier-inverter

Rectifier berarti penyearah. Rectifier dapat menyearahkan gelombang sinusodal(AC) yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC. Inverter berarti pembalik. Ketika dibutuhkan daya dari penyimpan energi(aki/lainnya) maka catu yang dihasilkan oleh aki akan berbentuk gelombang DC. Karena kebanyakan kebutuhan rumah tangga menggunakan catu daya AC , maka diperlukan inverter untuk mengubah gelombang DC yang dikeluarkan oleh aki menjadi gelombang AC, agar dapat digunakan oleh rumah tangga.

Jenis turbin angin

Jenis turbin angin ada 2, yaitu :

- Turbin angin sumbu horizontal

- Turbin angin sumbu tegak (misalnya turbin angin Darrieus)

Turbin angin sumbu horizontal

Turbin angin sumbu horizontal (TASH) memiliki poros rotor utama dan generator listrik di puncak menara. Turbin berukuran kecil diarahkan oleh sebuah baling-baling angin (baling-baling cuaca) yang sederhana, sedangkan turbin berukuran besar pada umumnya menggunakan sebuah sensor angin yang digandengkan ke sebuah servo motor. Sebagian besar memiliki sebuah gearbox yang mengubah perputaran kincir yang pelan menjadi lebih cepat berputar.

Karena sebuah menara menghasilkan turbulensi di belakangnya, turbin biasanya diarahkan melawan arah anginnya menara. Bilah-bilah turbin dibuat kaku agar mereka tidak terdorong menuju menara oleh angin berkecepatan tinggi. Sebagai tambahan, bilah-bilah itu diletakkan di depan menara pada jarak tertentu dan sedikit dimiringkan.

Karena turbulensi menyebabkan kerusakan struktur menara, dan realibilitas begitu penting, sebagian besar TASH merupakan mesin upwind (melawan arah angin). Meski memiliki permasalahan turbulensi, mesin downwind (menurut jurusan angin) dibuat karena tidak memerlukan mekanisme tambahan agar mereka tetap sejalan dengan angin, dan karena di saat angin berhembus sangat kencang, bilah-bilahnya bisa ditekuk sehingga mengurangi wilayah tiupan mereka dan dengan demikian juga mengurangi resintensi angin dari bilah-bilah itu.

[sunting] Kelebihan TASH

- Dasar menara yang tinggi membolehkan akses ke angin yang lebih kuat di tempat-tempat yang memiliki geseran angin (perbedaan antara laju dan arah angin antara dua titik yang jaraknya relatif dekat di dalam atmosfir bumi. Di sejumlah lokasi geseran angin, setiap sepuluh meter ke atas, kecepatan angin meningkat sebesar 20%.

Kelemahan TASH

- Menara yang tinggi serta bilah yang panjangnya bisa mencapai 90 meter sulit diangkut. Diperkirakan besar biaya transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin.

- TASH yang tinggi sulit dipasang, membutuhkan derek yang yang sangat tinggi dan mahal serta para operator yang tampil.

- Konstruksi menara yang besar dibutuhkan untuk menyangga bilah-bilah yang berat, gearbox, dan generator.

- TASH yang tinggi bisa mempengaruhi radar airport.

- Ukurannya yang tinggi merintangi jangkauan pandangan dan mengganggu penampilan lansekap.

- Berbagai varian downwind menderita kerusakan struktur yang disebabkan oleh turbulensi.

- TASH membutuhkan mekanisme kontrol yaw tambahan untuk membelokkan kincir ke arah angin.

Turbin Angin Sumbu Vertikal

Turbin angin sumbu vertikal/tegak (atau TASV) memiliki poros/sumbu rotor utama yang disusun tegak lurus. Kelebihan utama susunan ini adalah turbin tidak harus diarahkan ke angin agar menjadi efektif. Kelebihan ini sangat berguna di tempat-tempat yang arah anginnya sangat bervariasi. VAWT mampu mendayagunakan angin dari berbagai arah.

Dengan sumbu yang vertikal, generator serta gearbox bisa ditempatkan di dekat tanah, jadi menara tidak perlu menyokongnya dan lebih mudah diakses untuk keperluan perawatan. Tapi ini menyebabkan sejumlah desain menghasilkan tenaga putaran yang berdenyut. Drag (gaya yang menahan pergerakan sebuah benda padat melalui fluida (zat cair atau gas) bisa saja tercipta saat kincir berputar.

Karena sulit dipasang di atas menara, turbin sumbu tegak sering dipasang lebih dekat ke dasar tempat ia diletakkan, seperti tanah atau puncak atap sebuah bangunan. Kecepatan angin lebih pelan pada ketinggian yang rendah, sehingga yang tersedia adalah energi angin yang sedikit. Aliran udara di dekat tanah dan obyek yang lain mampu menciptakan aliran yang bergolak, yang bisa menyebabkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan getaran, diantaranya kebisingan dan bearing wear yang akan meningkatkan biaya pemeliharaan atau mempersingkat umur turbin angin. Jika tinggi puncak atap yang dipasangi menara turbin kira-kira 50% dari tinggi bangunan, ini merupakan titik optimal bagi energi angin yang maksimal dan turbulensi angin yang minimal.

Kelebihan TASV

- Tidak membutuhkan struktur menara yang besar.

- Karena bilah-bilah rotornya vertikal, tidak dibutuhkan mekanisme yaw.

- Sebuah TASV bisa diletakkan lebih dekat ke tanah, membuat pemeliharaan bagian-bagiannya yang bergerak jadi lebih mudah.

- TASV memiliki sudut airfoil (bentuk bilah sebuah baling-baling yang terlihat secara melintang) yang lebih tinggi, memberikan keaerodinamisan yang tinggi sembari mengurangi drag pada tekanan yang rendah dan tinggi.

- Desain TASV berbilah lurus dengan potongan melintang berbentuk kotak atau empat persegi panjang memiliki wilayah tiupan yang lebih besar untuk diameter tertentu daripada wilayah tiupan berbentuk lingkarannya TASH.

- TASV memiliki kecepatan awal angin yang lebih rendah daripada TASH. Biasanya TASV mulai menghasilkan listrik pada 10km/jam (6 m.p.h.)

- TASV biasanya memiliki tip speed ratio (perbandingan antara kecepatan putaran dari ujung sebuah bilah dengan laju sebenarnya angin) yang lebih rendah sehingga lebih kecil kemungkinannya rusak di saat angin berhembus sangat kencang.

- TASV bisa didirikan pada lokasi-lokasi dimana struktur yang lebih tinggi dilarang dibangun.

- TASV yang ditempatkan di dekat tanah bisa mengambil keuntungan dari berbagai lokasi yang menyalurkan angin serta meningkatkan laju angin (seperti gunung atau bukit yang puncaknya datar dan puncak bukit),

- TASV tidak harus diubah posisinya jika arah angin berubah.

- Kincir pada TASV mudah dilihat dan dihindari burung.

kekurangan TASV

- Kebanyakan TASV memproduksi energi hanya 50% dari efisiensi TASH karena drag tambahan yang dimilikinya saat kincir berputar.

- TASV tidak mengambil keuntungan dari angin yang melaju lebih kencang di elevasi yang lebih tinggi.

- Kebanyakan TASV mempunyai torsi awal yang rendah, dan membutuhkan energi untuk mulai berputar.

- Sebuah TASV yang menggunakan kabel untuk menyanggahnya memberi tekanan pada bantalan dasar karena semua berat rotor dibebankan pada bantalan. Kabel yang dikaitkan ke puncak bantalan meningkatkan daya dorong ke bawah saat angin bertiup.

Biofuel

Biofuel adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. Ada tiga cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran limbah organik kering (seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian); fermentasi limbah basah (seperti kotoran hewan) tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas (mengandung hingga 60 persen metana), atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester; dan energi dari hutan (menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar).

Proses fermentasi menghasilkan dua tipe biofuel: alkohol dan ester. Bahan-bahan ini secara teori dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil tetapi karena terkadang diperlukan perubahan besar pada mesin, biofuel biasanya dicampur dengan bahan bakar fosil. Uni Eropa merencanakan 5,75 persen etanol yang dihasilkan dari gandum, bit, kentang atau jagung ditambahkan pada bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20 persen pada 2020. Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002 adalah etanol.

Biofuel menawarkan kemungkinan memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar karbon di atmosfir karena berbagai tanaman yang digunakan untuk memproduksi biofuel mengurangi kadar karbondioksida di atmosfir, tidak seperti bahan bakar fosil yang mengembalikan karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah selama jutaan tahun ke udara. Dengan begitu biofuel lebih bersifat carbon neutral dan sedikit meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfir (meski timbul keraguan apakah keuntungan ini bisa dicapai di dalam prakteknya). Penggunaan biofuel mengurangi pula ketergantungan pada minyak bumi serta meningkatkan keamanan energi. [1]

Ada dua strategi umum untuk memproduksi biofuel. Strategi pertama adalah menanam tanaman yang mengandung gula (tebu, bit gula, dan sorgum manis [2]) atau tanaman yang mengandung pati/polisakarida (jagung), lalu menggunakan fermentasi ragi untuk memproduksi etil alkohol. Strategi kedua adalah menanam berbagai tanaman yang kadar minyak sayur/nabatinya tinggi seperti kelapa sawit, kedelai, alga, atau jathropa. Saat dipanaskan, maka keviskositasan minyak nabati akan berkurang dan bisa langsung dibakar di dalam mesin diesel, atau minyak nabati bisa diproses secara kimia untuk menghasilkan bahan bakar seperti biodiesel. Kayu dan produk-produk sampingannya bisa dikonversi menjadi biofuel seperti gas kayu, metanol atau bahan bakar etanol.

Kamis, 20 November 2008

Proposal Cogenerator

PROPOSAL

“PEMANFAATAN BIOGAS JADI COGENERATOR“

Diajukan untuk memenuhi tugas energi konversi

Oleh :

Nurul Hidayah

0800333

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO

| | |

| | |

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN

2008

JUDUL

“ PEMANFAATAN BIOGAS JADI COGENERATOR ”

A. LATAR BELAKANG

Tenaga listrik sangat berguna karena tenaga listrik itu dapat dengan mudah di transportasikan/disalurkan dan juga mudah diatur. Tenaga Listrik dibangkitkan di pusat-pusat listrik tenaga (PLT) seperti : Tenaga air (PLTA), tenaga uap (PLTU), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga gas (PLTG), tenaga diesel (PLTD), tenaga nuklir (PLTN) dan lain sebagainya.

Tenaga yang dihasilkan pembangkit dan telah ditransmisikan belum dapat secara langsung scara maksimal.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Cogeneration : Teknologi pembangkitan panas dan tenaga secara simultan dalam satu proses dari satu sumber bahan bakar. Cogeneration juga merupakan teknologi konversi energi yang memproduksi listrik dan termal secara simultan. Konversi energi itu dilakukan dengan cara memodifikasi pembangkit listrik konvensional dengan menambahkan suatu peralatan penukar panas. Dengan demikian teknologi cogeneration merupakan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan energi pada boiler, gas turbin dan diesel secara optimum.

1. TUJUAN

Untuk mencapai efisiensi yang tinggi dalam penyediaan energi untuk kegiatan industri dan komersial. Diterapkan di kegiatan industri atau komersial yang memerlukan daya (umumnya listrik) dan proses pemanasan dan/atau pendinginan.

2. MANFAAT

a. Menambah ilmu dan wawasan serta dapat mengembangkan dan mengimplementasikan

b. Memanfaatkan energi yang terbuang/terbebas.

c. Bisa mengurangi ketergantungan catu daya,

d. Mengurangi biaya untuk pemakaian energi,

e. Bisa menghemat konsumsi energi 20 -40�

f. Keandalannya baik,

g. Fluktuasi tegangan kecil,

h. Kebisingan rendah dan pemeliharannya mudah.

C. METODOLOGI

a. Studi literature, yaitu cara menelaah, menggali, serta mengkaji rumusan teori dari berbagai sumber yang mendukung..

b. Uji coba Program pengembangan ide kreative.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Buku energi dan konversi

- soft copy materi kuliah

- Internet

Bahan yang dibutuhkan : Biogas, tabung gas, kompor, Boyler,

Tahap awal pemanfaatan cogenerator

· telah banyak kita ketahui Biogas dapat dijadikan bahan bakar elpiji sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan

Reaktor Biogas Skala Rumah Tangga

· Setelah biogas di tampung dalam tabung gas dan siap dioperasikan pada kompor. Kompor siap untuk di gunakan untuk memasak.

· Dari hasil memasak dapat menghasilkan uap yang kemudian dapat di manfaatkan kembali sebagai suatu energi terbarukan yang akan di tampung pada suatu alat yaitu Boyler.

· Uap yang di simpan pada alat Boyler bisa di manfaatkan kembali untuk memanaskan air pada kamar mandi yang sudah di hubungkan oleh lempengan tembaga yang di bungkus isolator. Dengan begitu kita dapat menghemat gas yang seharusnya di butuhkahkan 2 tabung gas tapi dengan system cogenerator ini hanya di butuhkan 1 tabung gas.

· Cogenerator yang kita buat ini merupakan Siklus topping yang terjadi bila bahan bakar dipakai langsung untuk memproduksi energi listrik, kemudian gas panasnya digunakan untuk panas/uap proses. Jadi energi listriknya terlebih dahulu diproduksi kemudian baru panas buangnya dimanfaatkan. Sehingga energi termalnya bisa digunakan untuk kebutuhan industri seperti untuk pemanas dan pendingin ruangan serta untuk pemrosesan.

PENUTUP

Semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua, amieen..

Wss.....

COGENERATOR :Alat Untuk Mengoptimalkan Bahan-bakar Pembangkit Konvensional

Kegiatan industri yang semakin meningkat tentunya menyebabkan pemakaian pembangkit listrik berbahan bakar fosil meningkat dan pada gilirannya pemakaian bahaba bakar fosil meningkat pula. Kalau hal ini dibiarkan, maka pada permlaan abad ke 20

Peningkatkan efisiensi itu terjadi pada pembangkit yang menggunakan bahan bakar gas ( gas fired cogeneration ), hal ini karena adanya kombinasi antara panas dan daya listrik.

Untuk mengetahui gas fired cogeneration secara detail bisa digunakan metoda analisis exergy. Hal ini karena dengan metoda itu pengukuran secara detail dan akurat bisa dilakukan pada bagian power plant yang tidak efisien. Sehingga besarnya energi yang hilang atau yang dibuang ke atmosfer bisa diketahui kemudian kualitas dari energi bisa ditentukan secara akurat. Exergy adalah potensi dari energi untuk melakukan kerja dan kerja itu diperoleh dari sejumlah zat yang dibawa ke-kadaan kesetimbangan termo dinamic. Sehingga terbentuklah termo mechanikal exergy yang bisa diklasifikasikan sebagai exergy kinetik, exergy potensial dan phisical exergy.

Sementara itu pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar gas banyak digunakan di pabrik ( peleburan besi dan tekstil ) dan hotel. Berarti energi panas yang dibutuhkan di kedua tempat itu bisa diambil dari panas gas buang dengan menggunakan teknologi gas fired cogeneration. Pembangkit itu umumnya mempunyai kapasitasnya yang relatif kecil, hal ini karena energi listrik yang dibutuhkan kecil sehingga energi termal yang bisa disuplai juga kecil. Hal inilah yang membuat investasi cogenerator menjadi rendah, tapi biaya bahan bakarnya relatif tinggi. Sedang untuk kebutuhan termal dan listrik yang tinggi bisa digunakan pembangkit Combined cycle dengan biaya investasi dan bahan bakar yang tergolong moderat. Untuk pembangkit yang menggunakan back pressure turbined ternyata uap yanfg keluar masih mempunyai entalphi ( mengandung energi ), berarti uap itu masih bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan turbin tekanan rendah dan menengah sehingga terjadilah combined cycle

Keunggulan Cogeneration adalah : bisa mengurangi ketergantungan catu daya, mengurangi biaya untuk pemakaian energi, bisa menghemat konsumsi energi 20 -40�keandalannya baik, fluktuasi tegangan kecil, kebisingan rendah dan pemeliharannya mudah.

Cogeneration juga merupakan teknologi konversi energi yang memproduksi listrik dan termal secara simultan. Konversi energi itu dilakukan dengan cara memodifikasi pembangkit listrik konvensional dengan menambahkan suatu peralatan penukar panas. Dengan demikian teknologi cogeneration merupakan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan energi pada boiler, gas turbin dan diesel secara optimum. Teknologi ini bisa memanfattkan dua jenis energi : pertama memanfaatkan uap yang dihasilkan boiler, ke dua memanfaatkan panas gas buang suatu pembangkit listrik untuk memproduksi uap.

Tipe Cogeneration

Berdasarkan sumber panasnya cogeneration dibagi menjadi dua yaitu : siklus topping dan siklus bottoming.

- Cogeneration Siklus Topping

Siklus topping terjadi bila bahan bakar dipakai langsung untuk memproduksi energi listrik, kemudian gas panasnya digunakan untuk panas/uap proses. Jadi energi listriknya terlebih dahulu diproduksi kemudian baru panas buangnya dimanfaatkan. Sehingga energi termalnya bisa digunakan untuk kebutuhan industri seperti untuk pemanas dan pendingin ruangan serta untuk pemrosesan. Cogenerator siklus topping biasanya terdapat pada PLTU dengan tenaga penggerak turbin uap ( CTU ) biasanya mempunyai sisa uap dengan suhu sekitar 1000 0F dan tekanan 1500 psia. Dengan demikian cogenerator ini cocok digunakan pada industri yang banyak menggunakan uap akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan uap bisa dihemat.

Bila cogenerator ini akan digunakan pada PLTG, maka gas panas yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik pada turbin harus mempunyai suhu 1600 - 1700 0F. Hal ini karena akan menghasilkan gas buang dengan suhu 800 - 900 0F dan gas buang itu akan dimanfaatkan dengan menggunakan Heat Recovery Steam Generation atau panas proses dengan exchenger yang berfungsi untuk membangkitkan uap proses.

Bila cogenerator siklus topping digunakan pada PLTD, maka kapasitasnya harus cukup besar yaitu sekitar 25 MW. Dimana air pendingin mesin digunakan sebagai pemanas awal air

- Siklus Bottoming

Siklus bottoming adalah pemanfaatan gas buang melalui heat recovery sehingga menghasilkan panas/uap proses. Proses/uap itu selanjutnya digunakan untuk menggerakan turbin uap sehingga dihasilkanlah energi listrik. Untuk itu berarti gas buangnya harus mempunyai suhu yang tinggi. Bila gas buang mempunyai suhu rendah maka untuk memanfaatkan harus menggunakan fluida kerja dengan titik didih yang rendah. Cogenerator bottoming cycle biasanya menggunakan gas buang dengan suhu 400 - 600 0C berarti suhu fluida kerjanya rendah sehingga efisiensinya rendah. Dengan demikian cogenerator ini cocok digunakan pada PLTG yang umumnya terdapat pada industri berat seperti industri besi-baja dan industri semen, tapi sulit bersaing dengan secara ekonomis dengan teknologi konvensional.

Bila PLTG itu menggunakan bahan bakar bermutu tinggi seperti bahan bakar sulfur rendah, maka gas buang yang dihasilkannya bersih sehingga bisa digunakan langsung untuk panas proses. Bila pada pengolahan gas buang ditambah bahan bakar, maka akan diproleh uap dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Sementara bila kapasitas terpasang PLTG turun maka efisiensinya juga turun dengan demikian volume gas buang meningkatkan hal ini berarti banyak gas buang yang tidak terpakai. Untuk itu cogenerator pada PLTG lebih cocok dioperasikan pada beban dasar. Bila kapasitasnya tetap maka keseimbangan antara produksi uap dan produksi listrik bisa dipertahankan.

Macam Cogeneration

- Cogeneration dengan konversi energi pada Existing Plant pembankaran

Cogenerator ini menghasilkan 20�nergi listrik, 65�anas dan 15�ugi-rugi. Karena energi panas yang di keluarkan cukup besar, maka energi itu bisa digunakan untuk menghasilkan uap. Cogenerator ini menggunakan turbin back pressure ( output listrik dan panas tetap ), sehingga polusi yang dihasilkan akan keluar melalui cerobong ( stack ).

- Cogeneration dengan turbin gas

Cogenerator ini menggunakan gas sebagai bahan bakar dan terdiri dari dua sistim yaitu sistim open cycle dan sistim kombined cycle.

Pada sistim open cycle gas yang dibakar dalam ruang bakar akan menghasilkan energi mekanmis yang selanjutnya bisa memutar poros generator dan akhirnya akan dihasilkan energi listrik dan gas buang gas buang yang mempunyai suhu 450 0C selanjutnya dioleh melalui unit heat recovery sehingga dihasilkan uap/air panas dan gas buang yang di buang ke atmosfer dengan suhu yang rendah yaitu sebesar 90 - 100 0C . Dengan demikian efisiensi listrik yang diharapkan bisa mencapai 29�an efisiensi termal 76%

Sitim combine cycle terdiri dari turbin gas dan turbin uap dimana uap yang bertekanan tinggi yang akan digunakan untuk memutar turbin uap diperoleh dari unit recovery. Karena turbin uap itu dikopling dengan generator listrik akibatnya putaran turbin itu akan memutar poros generator sehingga dihasilkanlah energi listrik. Karena dalam sistim ini digunakan dua turbin akibatnya energi listrik yang dihasilkan bisa mencapai 39�Dengan demikian dari ke dua sistim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertama bila yang diinginkan uap yang besar, maka digunakanlah sistim open cycle. Sedang bila yang diinginkan energi listrik yang besar, maka dapat digujnakan combined cycle.

- Cogeneration dengan gas engine

Cogenerator ini menghasilkan uap bertekanan lebih rendah dan efisiensi lebih tinggi bila dibandingkan dengan gas turbin dan combined cycle. Kemudian mempunyai dua sistim penyalaan pertama sistim penyalaan dengfan busi ( spark ingnition ) yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakarnya dan dilengkapi dengan heat recovery. Ke dua sistim penyalaan dengan kompressi ( compression ingnition ) yang menggunakan minyak residu sebagai bahan bakarnya. Energi panas dari sistim ini berupa air panas dengan suhu sekitar 80 0C cocok untuk pemanas. Dimana energi panas itu dihasilkan oleh panas gas buang mesin, jacket dan sistim pendingin minyak pelumas. Sementara itu perbandingan panas dan listrik sekitar 2 : 1 dan eefisiensi termal bisa mencapai 95%

Minggu, 26 Oktober 2008

solar cell

embuatan Sel Surya Silikon

Pembuatan Sel Surya Silikon : Sang Primadona

Ketika trio Bell Laboratories, Chapin, Fuller dan Pearson, menemukan sebuah fenomena p-n junction yang dapat mengubah radiasi sinar matahari menjadi tenaga listrik pertama kalinya pada tahun 1954, material yang dipergunakan berupa silikon (Si). Sayangnya fenomena yang mereka sebut sebagai ‘photocell’ kala itu masih belum menarik banyak perhatian kalangan peneliti untuk dijadikan sebuah mata kajian serius. Dugaan penulis pribadi ialah karena saat itu booming penelitian dalam bidang fisika zat padat (solid state physics) atau zat mampat (condensed matter) tengah mewabah. Ditambah lagi dengan semakin terbukanya teknologi semikonduktor dan teknologi vakum membuka industrialisasi besar-besaran produk elektronika terutama untuk kalangan rumah tangga pada era 1950-1960-an.

Minimnya perhatian pada fenomena photocell berlangsung hingga hampir 20 tahun lamanya sampai meletusnya krisis minyak bumi selama pecahnya perang Arab-Israel di awal tahun 1970-an akibat embargo minyak oleh negara Arab terhadap dunia Barat.

Tersentaknya dunia atas krisis minyak tersebut berimbas pada kebijakan mencari sumber-sumber energi baru selain bersandar pada minyak bumi/energi fosil di mana ‘photocell’ menjadi salah satu sumber energi baru yang dilirik. Nama photocell yang kemudian berubah menjadi solar cell/sel surya dengan sangat cepat menjadi salah satu topik utama penelitian di bidang energi baru dan terbaharukan. Hal ini sangat jelas beralasan pada kemampuannya mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung dan mudah serta sangat menjanjikan. Yang sama pentingnya ialah, munculnya topik penelitian di bidang ini telah berhasil menyadarkan masyarakat pada masa itu bahwa energi matahari memiliki potensi yang selama ini belum teroptimalkan dalam memenuhi kebutuhan energi dunia.

Sel surya dengan berbahan baku silikon hingga saat ini masih merupakan jenis sel surya yang paling banyak diteliti, dikembangkan serta dipasarkan. Selain dilatarbelakangi oleh penemuan pertama sel surya, mapannya pengetahuan akan silikon, terbuktinya kehandalan silikon dalam aplikasi sel surya, dan jumlah cadangan silikon di perut bumi berupa pasir silica yang berlimpah menjadi beberapa bahan pertimbangan utama. Belum ditambah oleh dukungan infrastruktur industri semikonduktor yang memang mengambil material silikon sebagai bahan dasar utama produk elektronika yakni microchip atau microprocessor.

Mantapnya silikon sebagai sel surya yang paling banyak diproduksi patut berterima kasih pada dukungan industri semikonduktor tersebut. Pada masa-masa awal industrialisasi sel surya, silikon sebagai bahan dasar sel surya merupakan bahan buangan dari industri semikonduktor. Silikon yang tidak terpakai pada industri semikonduktor dikarenakan, misal, kadar kemurnian silikon yang rendah, dipakai pada industri sel surya yang memang tidak terlalu membutuhkan material silikon dengan kemurnian yang sangat tinggi. Baru pada beberapa tahun belakangan inilah beberapa pabrik pemurnian silikon mulai memproduksi bahan material silikon khusus untuk aplikasi sel surya dengan berkaca pada pesatnya produksi sel surya silikon di dunia saat itu, maupun proyeksi pemasaran sel surya di masa depan. Saat ini, sel surya jenis silikon menempati pangsa pasar sekitar 82-85% pasar sel surya dunia.

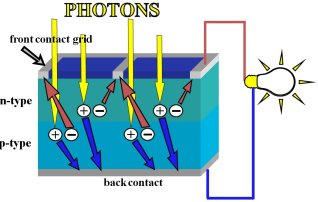

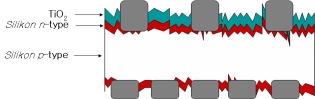

Sebagaimana disinggung di atas, sel surya pertama memanfaatkan p-n junction silikon, yang menjadi cara kerja fundamental sel surya jenis apapun. Silikon jenis p (p-type) disambung dengan silikon jenis n (n-type) menghasilkan sambunagn p-n. p-type ini maksudnya silikon dengan kelebian muatan positif (surplus hole) dan n-type merupakan material silikon berkelebihan muatan negatif (surplus elektron). Adanya sambungan p-n ini memungkinkan kedua muatan positif (hole) maupun negatif (elektron) dapat berpindah dan mengalir ke arah yang berlawanan. Jika kedua ujung sambungan p-n ini dihubungkan dengan sebuah rangkaian listrik, maka elektron dan hole dapat mengalir ke rangkaian. Sinar mataharilah (photon) yang menggerakkan elektron dan hole tersebut menuju rangkaian tadi. (Mekanisme sel surya ini disederhanakan demikian saja, mekanisme sel surya yang lebih detail ditulis pada artikel Melihat prinsip kerja sel surya lebih dekat (Bagian Pertama). Gambar dibawah ini merupakan struktur komponen dasar sel surya pada umumnya. Penulis mendapatkannya pada link berikut.

Proses pembuatan sel surya silikon ini terbilang paling sederhana diantara semua jenis sel surya. Meski merupakan sebuah proses dalam dunia semikonduktor yang identik dengan proses high-tech, namun jika mencermati proses pembuatan sel surya secara lebih detil, kesan tersebut berangsur-angsur hilang. Penulis kebetulan pernah mengunjungi sebuah pabrik –tepatnya sebuah industri kecil-menengah- yang memproduksi sel surya di sebuah kota industri di Korea Selatan; dari pembuatan silikon n type hingga enkapsulasi sel surya yang siap dijual. Tidak terlampau rumit mengerjakannya, meski perlu disadari bahwa industri ini membutuhkan investasi yang tidak kecil.

Tahapan umum pembuatan sel surya silikon :

1. Pemesanan dan spesifikasi silikon wafer yang dibutuhkan.

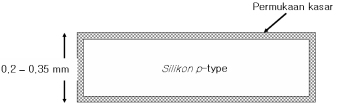

Pembuatan sel surya silikon ini bermula dari pemesanan silikon khusus untuk aplikasi sel surya yang dikenal sebagai “Cz-Si wafers (Czochralski Silicon wafers) di mana Cz merupakan proses utama pembuatan silikon wafer dari bijih silikon. Yang disebut dengan khusus ialah silikon wafer ini telah dimodifikasi menjadi silikon p-type dari pabrikan. Silikon wafer untuk sel surya ini berbentuk bujur sangkar dengan sudut yang diratakan, sebagaimana ditunjukkan pada di bawah. Dimensi silikon wafer ini ialah 10-15 cm dengan ketebalan antara 200-350 micron (0.2-0.35 mm).

2. Pembersihan permukaan silikon wafer.

Silikon wafer yang dipesan ini memiliki tipikal permukaan yang sangat kasar akibat pemotongan atau pengerjaan selama di pabrik pembuatan wafer. Untuk itu, permukaan silikon di etch (dikikis) dengan menggunakan larutan asam atau basa. Cukup dengan merendam silikon wafer ke dalam larutan tersebut, maka permukaan silikon wafer kira-kira sedalam 10 mikron akan terkikis secara merata.

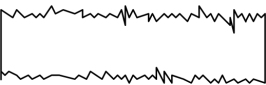

3. Teksturisasi permukaan silikon wafer.

Agar silikon wafer yang dipergunakan dapat secara optimal menyerap sinar matahari, pada umumnya permukaan silikon diberi perlakuan khusus berupa teksturisasi dengan menggunakan larutan basa NaOH atau KOH dengan konsentrasi, temperatur maupun lama perlakuan tertentu. Dengan mencelupkan wafer ke dalam laruan tersebut, permukaan silikon menjadi kasar dengan tekstur menyerupai piramida. Tekstur wafer seperti piramida ini dapat mengurangi pemantulan sinar matahri yang dating serta meningkatkan penyerapan sinar matahari oleh permukaan wafer.

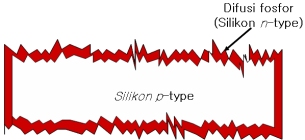

4. Difusi fosfor dan pembuatan lapisan n-type silikon.

Fosfor dikenal luas sebagai elemen tambahan (dopant) untuk membuat semikonduktor silikon berjenis n atau silikon n-type. Setelah proses teksturisasi, silikon wafer ini dimasukkan ke dalam dapur pemanas bertemperatur tinggi yang dilengkapi dengan larutan POCl3 sebagai sumber fosfor. Dengan meniupkan gas inert nitrogen ke dalam larutan, maka uap fosfor akan keluar dan dapat dialirkan ke dalam dapur. Suhu di dalam furnace dijaga sekitar 900-9500C sehingga uap fosfor tersebut dapat berdifusi masuk ke dalam silikon melalui sisi sisi permukaannya. Proses difusi biasanya dihentikan setelah 10-15 menit hinga terbentuknya lapisan silikon n-type di permukaan silikon dengan ketebalan lapisan sekitar 10-20 micron. Lapisan n-type ini berfungsi sebagai pelengkap sambungan p-n pada struktur sel surya dan lapisan konduktif yang mengalirkan elektron ke rangkaian listrik.

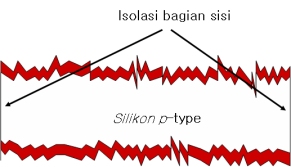

5. Penghilangan lapisan silikon n-type pada bagian sisi wafer.

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4, lapisan silikon n-type terdapat pula di bagian sisi wafer yang bila ini terjadi maka ia dapat menghubungkan dua permukaan wafer. Untuk itu lapisan silikon n-type di sisi wafer perlu dihilangkan dengan memotong lapisan tersebut atau yang lebih presisi ialah dengan menggunakan plasma yang mengikis habis lapisan silikon n-type ini.

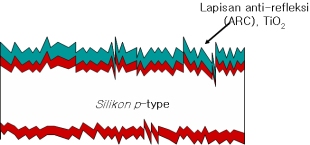

6. Pembuatan lapisan anti-refleksi.

Selain teksturisasi untuk memaksimumkan penyerapan sinar matahari, maka penggunaan lapisan anti-refleksi (anti-reflection coating/ARC) di atas lapisan silikon n-type. Lapisan ARC ini merupakan lapisan transparan/tembus cahaya yang dapat meneruskan sinar matahari yang jatuh di permukaan wafer namun tidak memantulkannya. Indeks refraksi lapisan ARC yang besar ini-lah yang menyebabkan ia tidak memantulkan sinar matahari. Material untuk ARC ini biasanya ialah TiO2 /titanium dioksida atau Magnesium Fluorida (MgF2). Teknik pembuatannya dapat memanfaatkan teknik penguapan kimia (chemical vapor deposition/CVD) yang mereaksikan uap senyawaan titanium atau magnesium organik yang dicampur dengan uap air pada suhu yang relatif rendah yakni 2000C.

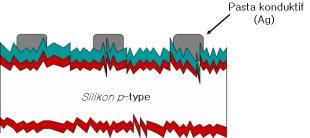

7. Metalisasi.

Agar dapat dihubungkan dengan kabel, silikon diberi lapisan metal yang konduktif sehingga dapat mengalirkan elektron/hole dari sel surya. Logam yang cocok untuk bertuas sebagai konduktor ini ialah Ag (perak). Ia memiliki sifat konduktifitas yang tinggi, memiliki daya rekat ke silikon wafer yang sangat baik serta berdaya tahan tinggi. Perak yang dipasang di silikon wafer sangat tipis dan pemasangannya menggunakan metode screen printing. Pasta larutan perak dioleskan di atas sebuah pola dengan bagian bagin tertentu yang memungkinkan pasta larutan perak mengisi permukaan wafer. Setelah selesai dioleskan di atas wafer, dengan pemanasan dan pengeringan 100-2000C, pasta akan mengering. Proses metalisasi ini dikerjakan pula di bagian belakang silikon wafer.

8. Pemanasan (co-firing).

Pemanasan pada suhu yang tinggi diperlukan untuk memantapkan lapisan metal konduktif karena masih terdapatnya residu/bahan bahan sisa organik selama pengeringan pada suhu rendah. Pada pemasan yang lebih tinggi, perak sebagai komponen konduktif menjadi semakin padat dan mampu mempenetrasi lapisan ARC dan akhirnya menyentuh lapisan silikon n-type tanpa merusak lapisan ARC sendiri. HIngga tahap ini, komponen sel surya sudah secara utuh terbuat.

9. Pengujian dan pemilihan sel.

Ini ialah tahap akhir dari pembuatan sel surya yakni menguji sel dan memeriksa efisiensi sel maupun akititas quality control lainnya.

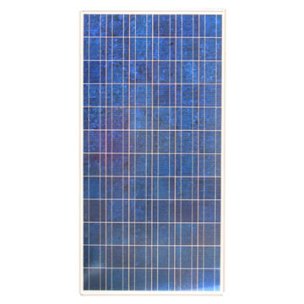

10. Enkapsulasi dan pembuatan modul sel.

Sebagaimana disebutkan di awal, sel surya hanya berukuran 10×10 atau 15×15 cm. Agar sel dapat dipergunakan, dan menghasilkan daya yang bias dipasarkan, sel dirangkai menjadi sebuah modul yang lebih besar dan tersusun atas 20-30 sel. Dalam tahap ini, proses enkapsulasi modul dengan kaca/plastik dan pemasangan frame aluminum dikerjakan hingga siap untuk dipakai (lihat gambar modul surya di bawah). Tanpa enkapsulasi yang berfungsi pula sebagai pelindung sel surya terhadap lingkungan luar, sel atau modul tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai penutup. Tulisan ini salah satunya saya tujukan untuk mengetahui secara umum bagaimana proses pembuatan sel surya jenis silikon yang paling banyak dijual di pasaran. Dan juga, atas banyaknya pertanyaan seputar bagaimana investasi untuk membuat sel surya silikon sendiri di Indonesia. Diharapkan, ada semacam gambaran umum mengenai kerumitan -atau justru kesederhanaan- proses pembuatan sel surya silikon sehingga menjawab pertanyaan apakah sel surya silikon dapat diproduksi sendiri di Indonesia.Entri ini dituliskan pada Nopember 20, 2007 pada 12:09 pm dan disimpan dalam Pembuatan sel surya. yang berkaitan: enkapsulasi sel surya, modul sel surya, Pembuatan sel surya, prinsip kerja sel surya, proses pembuatan, sel surya silikon, silicon solar cell, tahapan pembuatan sel surya, wafer silikon.